|

|

Сотрудничество в разрешении конфликтных ситуаций

18.08.2017

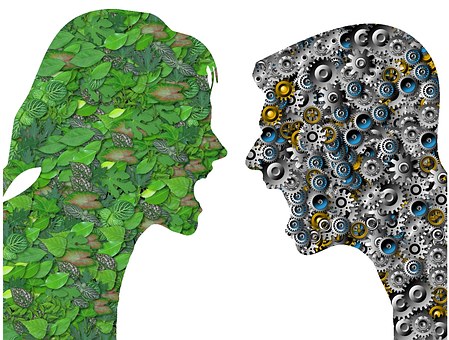

Одна из сложных проблем повседневной жизни — наша способность справляться с конфликтами, то есть с противоречиями, которые возникают между людьми. Конфликты возникают из-за несовместимости действий, целей, ценностей и всегда сопровождаются острыми негативными эмоциями, которые мы стараемся скрыть. Однако невыраженные чувства никогда не умирают: будучи подавленными, они проявятся позже в виде цинизма, неадекватной реакции на незначительное раздражение или во вспышках гнева. Другие последствия сдерживания эмоций — разрушительное влияние на состояние здоровья человека и на качество его взаимоотношений с другими. О пользе взаимовыгодного урегулирования конфликта и о шагах, которые позволяют его найти, пойдет речь в этой статье.

© Pixabay

Эмоциональный накал конфликта заставляет каждую сторону эгоистично преследовать только собственные интересы, руководствоваться установкой недостаточности «на всех не хватит» — чем больше получат или выиграют другие, тем меньше останется мне. Манипулируя другим человеком или стараясь добиться преимущества над ним, обе стороны сражаются до тех пор, пока кто-то не уступит или пока не будет найден компромисс. Итог парадоксален: в проигрыше оказываются все.

Эту дилемму хорошо демонстрирует ситуация, которую эколог Гарретт Хардин назвал «трагедией общинных выгонов». Представьте себе, что вы один из 100 фермеров, сообща пользующихся пастбищем, способным прокормить 100 коров. Пока каждый из вас имеет по одной корове, пастбище используется в «оптимальном режиме». Но потом кто-нибудь начинает рассуждать примерно так: «Если я заведу вторую корову, моя прибыль удвоится, а травы от этого практически не убавится, ну разве что на самую малость». И он приводит вторую корову. Его примеру следуют другие фермеры. Неизбежный результат — вытоптанный животными участок земли, на котором не осталось ни травинки.

Отдельные элементы «трагедии общинных выгонов» составили основу лабораторных экспериментов. Джулиан Эдни в 1979 году смоделировал в своем исследовании игру «Гайки». Несколько игроков, в том числе и вы, сидят вокруг неглубокого блюда, в котором лежат 10 металлических гаек. Экспериментатор объясняет вам правила игры. Ваша цель — набрать как можно больше гаек. Каждый из вас в любое время может взять столько гаек, сколько хочет, и каждые 10 секунд количество гаек, остающихся в блюде, будет удваиваться. Оставите ли вы гайки в чаше, «чтобы было, что удваивать», создав тем самым каждому возможность «собрать урожай» побольше? Скорее всего, нет. Если испытуемым не предоставляли возможности договориться и выработать стратегию «сбережения», 65% групп завершали игру менее чем за 10 секунд, т. е. до первого пополнения запаса гаек. Нередко каждый из игроков так спешил захватить себе побольше гаек, что все они оказывались на полу.

Аналогичных событий немало в реальной жизни. Общее загрязнение окружающей среды складывается из огромного числа незначительных выбросов каждого. Мы мусорим в общественных местах, но содержим в чистоте собственные жилища. Мы истощаем природные ресурсы, потому что сиюминутная личная выгода, например продолжительное стояние под горячим душем, перевешивает кажущиеся отдаленными последствия этого занятия.

Как мы разрешаем конфликты

Несмотря на то, что большинство людей придерживаются норм социальной и экологической ответственности, взаимности и справедливости, проблема заключается в том, чтобы побудить их действовать в соответствии с этими нормами. Один из возможных способов ее решения — коммуникация и разрешение возникающих разногласий в духе сотрудничества. Когда участникам лабораторных игр предоставлялась возможность подискутировать, они нередко взывали к норме социальной ответственности, добиваясь взаимовыгодных результатов.

Однако в реальных ситуациях дефицита ресурса или расхождения в ценностях мы очень часто выбираем компромисс — половинчатое решение. Принято считать эту стратегию поведения наиболее приемлемым способом решения конфликта. Классический пример — история о двух сестрах, которые ссорились из-за апельсина. В конце концов они сошлись на том, что апельсин нужно поделить пополам; после этого одна сестра выжала из своей половины сок, а другая использовала кожуру, когда пекла печенье. Итог — в проигрыше оказались обе. Если бы сестры согласились разделить апельсин таким образом, чтобы одной достался весь сок, а другой — вся кожура, они пришли бы к решению, которое интегрирует интересы обеих сторон. По сравнению с компромиссами, в которых каждая из сторон жертвует чем-то важным для себя, интегративные соглашения отличаются большей стабильностью поскольку приводят к взаимным выгодам, что способствует более хорошим отношениям в дальнейшем, после их заключения. Такие решения — продукт настоящего творчества. Они возникают благодаря взаимной готовности людей открыто проявить свои уязвимые места, по-настоящему слушать друг друга и желанию искать это взаимовыгодное решение.

Как выработать взаимовыгодное решение

Почти во всех конфликтных ситуациях исходная позиция такова, что каждая сторона по-своему убеждена в собственной правоте. Цель работы с конфликтной ситуацией состоит в том, чтобы конфликтующие стороны начали ясный и конструктивный диалог, который поможет найти взаимовыгодное решение.

© Pixabay

Шаг 1. Постановка задачи

Очень важно на начальной фазе участвующим сторонам проговорить собственные цели и сформулировать общую цель. Например, в ситуации, когда А стремится к тесному сотрудничеству, а Б, напротив, хочет как можно дальше дистанцироваться, цели явно несовместимы и преодоление конфликта трудно осуществимо. В этом случае можно пересмотреть ситуацию и заново сформулировать задачу. Она могла бы звучать так: «При каких условиях возможно сотрудничество». Или: «Как можно достигнуть мирного и приемлемого для обеих сторон разделения поля деятельности». Также целью могло бы быть сообщение противоположных точек зрения как первый шаг ослабления конфликта.

Шаг 2. Диалог

Для структурирования диалога конфликтующие стороны должны взаимно:

- рассказать о своем восприятии ситуации, передавая свои ощущения;

- разъяснить личные реакции, равно как и их очевидные результаты;

- выразить свои конкретные пожелания, стремления.

Важно, чтобы собеседники:

- использовали Я-сообщения;

- избегали толкований и оценок;

- разговаривали друг с другом по существу, ориентируясь на решение проблемы;

- устремляли свой взгляд в будущее, вместо неуступчивости и поиска виновных.

Для осуществления конструктивного диалога важно, чтобы его участники по-настоящему прислушивались друг к другу. Часто конфликтующие стороны используют паузы для высказывания собственного противоположного мнения, что может усилить накал деструктивных эмоций. В этом случае полезно использовать стратегию перефразирования: высказывания, исходящие от собеседника А, перефразируются собеседником Б. Когда А подтверждает этот пересказ, собеседник Б описывает собственную точку зрения, которая в свою очередь будет перефразирована собеседником А, и т.д.

На этом этапе очень важно обеспечить единство мыслей, чувств и поведения сторон. Когда участники конфликта представляют свое видение ситуации, в их описаниях зачастую преобладает одна из трех перечисленных сфер. Например, человек интенсивно задействует свою мыслительную и чувственную сферы, однако, принятые решения на практике не реализует. Некоторые склонны к долгому обдумыванию и взвешиванию всех возможных вариантов с точки зрения логики, игнорируя при этом собственные эмоциональные реакции. Например, при изложении проблемы одна сторона конфликта ограничивается в первую очередь изображением обстоятельств дела и непроизвольно игнорирует чувства, проявленные другой стороной. Несоответствие мыслей, чувств и поведения приводит к внутренним напряжениям, а неразрешенный конфликт становится скрытым, что чревато неприятностями для здоровья и отношений.

Договаривающимся сторонам необходимо согласовывать свои чувства, мысли и поведение, чтобы научиться обсуждать ситуацию в духе «Выигрыш/Выигрыш».

Шаг 3. Подведение итогов, заключение соглашения

На этом этапе важно подвести итог в тех областях конфликта, где наметился прогресс. Сфокусировав внимание на взаимовыгодных аспектах достигнутого консенсуса, необходимо заключить соглашение. Выработанные предложения полезно проверить на реалистичность, чтобы каждая сторона смогла выполнить свою часть договоренности. Принципиальное значение имеет ответственность сторон за последствия выработанного интегративного решения.

Достижение взаимной выгоды и взаимоуважения при любых взаимодействиях с другими людьми возможно, если мыслить в духе достаточности. Заменив соревновательный по своей сути подход «Я выиграл/Ты проиграл» на сотрудничество, при котором действует принцип «Я выиграл/Ты выиграл», обе стороны могут задуматься о потребностях, интересах и целях друг друга. Подобное мышление не допускает ни эгоизма (выиграть любой ценой), ни мученичества (уступки в чем-либо) и оперирует словом «мы» вместо «я».

Сотрудничество в разрешении конфликтных ситуаций.pdf

Сотрудничество в разрешении конфликтных ситуаций.pdf

Автор: Климова Анна Вячеславовна